Dolore Toracico Acuto: Le Raccomandazioni del Consensus Document SIRM–SIC per la Pratica Clinica

Qual è oggi l’approccio ottimale alla gestione del dolore toracico acuto (ACP) in Pronto Soccorso? A questa domanda ha risposto un recente documento di consenso, pubblicato su La Radiologia Medica e frutto della collaborazione tra la Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) e la Società Italiana di Cardiologia (SIC)

L’obiettivo è fornire un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, che consenta una valutazione rapida, accurata ed efficiente, riducendo rischi per i pazienti e sovraffollamento nei Dipartimenti di Emergenza.

Inquadramento clinico e valutazione preliminare

Il dolore toracico acuto è responsabile dell’8–10% degli accessi in PS, ma solo una minoranza dei casi è riconducibile a sindrome coronarica acuta (ACS). La valutazione iniziale si basa su:

- anamnesi e caratteristiche del dolore;

- esame obiettivo;

- ECG eseguito tempestivamente;

- dosaggio seriato delle troponine ad alta sensibilità (hs-cTn).

Questa fase è cruciale per identificare rapidamente condizioni potenzialmente letali come STEMI, dissezione aortica, embolia polmonare o miocardite acuta.

Imaging di primo e secondo livello

- Radiografia del torace ed ecocardiografia: prime indagini a basso costo e larga disponibilità, utili per orientare la diagnosi.

- Coronary CT angiography (CCTA): oggi considerata gold standard per escludere CAD ostruttiva nei pazienti a basso–intermedio rischio con ECG e troponine non diagnostiche. Riduce ricoveri e coronarografie inutili, integrandosi con nuove tecniche come late iodine enhancement e stress-CT perfusion.

- Risonanza magnetica cardiaca (CMR): metodica di riferimento per la caratterizzazione tissutale miocardica, preziosa soprattutto nei casi di miocardite, MINOCA e cardiomiopatie acute.

- Stress imaging (eco-stress, SPECT, PET, stress-CMR): indicato selettivamente, soprattutto in pazienti con limitazioni alla CCTA o sospetta ischemia non ostruttiva

Percorsi clinico-diagnostici

Il documento propone algoritmi pratici per diverse categorie di pazienti:

- STEMI e NSTEMI ad alto/altissimo rischio: avvio immediato a rivascolarizzazione o coronarografia precoce (<24h).

- ACP a rischio non elevato o con diagnosi incerta: CCTA come alternativa all’angiografia invasiva per ridurre procedure inutili.

- Pazienti a basso rischio o con sospetta miopericardite: imaging non invasivo differito per confermare o escludere CAD.

- ACP a rischio molto basso: valutazione mirata di cause non cardiache (polmonari, esofagee, muscoloscheletriche, psicosomatiche)

Aspetti organizzativi e ruolo della collaborazione multidisciplinare

Il consensus document sottolinea la necessità di:

- percorsi diagnostici condivisi tra cardiologi e radiologi,

- disponibilità h24 di TC avanzate con sincronizzazione cardiaca,

- reti territoriali e supporto di teleradiologia per i centri periferici,

- formazione continua dei radiologi in imaging cardiovascolare

Messaggio chiave: il valore dell’integrazione

- Il documento SIRM–SIC evidenzia come la gestione del dolore toracico acuto richieda un approccio integrato e multidisciplinare. L’uso appropriato delle tecniche di imaging non invasive – soprattutto CCTA – permette di aumentare la sicurezza dei pazienti, ridurre i tempi diagnostici e ottimizzare le risorse ospedaliere.

- Si tratta di un passo importante verso un modello condiviso e moderno di gestione dell’ACP in Italia.

Per approfondire: https://doi.org/10.1007/s11547-025-02076-x

Ischemia Mesenterica Acuta: diagnosi all’imaging con un approccio basato sulla fisiopatologia

L’ischemia mesenterica acuta (AMI) è un’emergenza addominale rara ma gravissima, caratterizzata da un’improvvisa riduzione del flusso sanguigno intestinale. Nonostante rappresenti meno di 1 ricovero ospedaliero su 1000, la mortalità resta altissima (50–80%), soprattutto se la diagnosi è tardiva.

Poiché i sintomi sono spesso aspecifici e non esistono biomarcatori affidabili nelle fasi precoci, l’imaging – in particolare l’angio-TC – è fondamentale per un riconoscimento tempestivo e per distinguere le forme potenzialmente reversibili da quelle con necrosi irreversibile.

I quattro meccanismi di base

Gli autori distinguono quattro cause principali di AMI:

- Occlusione arteriosa (embolia o trombosi dell’arteria mesenterica superiore),

- Trombosi venosa mesenterica,

- Ischemia mesenterica non occlusiva (NOMI) da ipoperfusione globale,

- Ostruzione intestinale strangolata (closed-loop obstruction CLO)

Ciascun meccanismo presenta caratteristiche radiologiche peculiari e un diverso impatto prognostico.

Imaging: cosa cercare

- Angio-TC multistrato è lo standard raccomandato dall’American College of Radiology (ACR) con sensibilità e specificità fino al 90–100%.

- Segni predittivi di necrosi transmurale includono:

- assenza o riduzione dell’enhancement parietale,

- assottigliamento o dilatazione marcata delle anse,

- pneumatosi intestinale e gas porto-mesenterico.

- L’uso della dual-energy CT (DECT) può aumentare la sensibilità nella rilevazione precoce

Messaggi chiave per il radiologo

- Alto sospetto clinico: il dolore “fuori proporzione” rispetto all’esame obiettivo deve sempre far pensare ad AMI.

- Angio-TC immediata: la diagnosi precoce e la valutazione dell’estensione della necrosi guidano la scelta terapeutica (endovascolare, chirurgica o medica).

- Approccio fisiopatologico: interpretare i reperti in base al meccanismo (arterioso, venoso, ipoperfusione, CLO) evita errori e migliora la prognosi.

Messaggio chiave: L’AMI rimane una sfida diagnostica con esiti spesso drammatici. Il lavoro di Lee e colleghi propone un cambio di prospettiva: dalla descrizione dei segni radiologici isolati a un’interpretazione fisiopatologica integrata, cruciale per distinguere ischemia reversibile da necrosi transmurale e salvare vite.

Per approfondire: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.250171

L’Intelligenza Artificiale nei Referti Radiologici: Il Cruciale Equilibrio tra Leggibilità e Accuratezza

Il referto radiologico è, per sua natura, un documento tecnico redatto da esperti per esperti. Tuttavia, l’esigenza di una comunicazione più chiara e incentrata sul paziente ha portato alla sperimentazione dei Large Language Models (LLM) come strumenti per trasformare il gergo specialistico in linguaggio accessibile.

Qual è il rischio di questa semplificazione? A questa domanda ha risposto uno studio retrospettivo pubblicato su La Radiologia Medica, firmato da Hong-Seon Lee e colleghi, che ha analizzato il cruciale trade-off tra leggibilità e accuratezza clinica nei referti trasformati tramite LLM. Il lavoro valuta come il livello di lettura influenzi la percezione e il rischio di errore per i diversi stakeholder: radiologi, medici non radiologi e pazienti.

Il Trade-Off Nascosto: Leggibilità vs. Rischio Clinico

L’LLM (nello specifico, il modello Gemini 1.5 Pro) è stato utilizzato per trasformare 500 referti in 11 diversi livelli di lettura, dal Grado 7 (scuola media inferiore) al Grado 17 (livello post-laurea). I risultati hanno evidenziato un compromesso fondamentale:

- Leggibilità Migliorata, Errori Aumentati: I referti trasformati in livelli di lettura inferiori hanno migliorato la leggibilità per i non esperti, ma hanno contestualmente aumentato il rischio di errori clinici (omissioni, generalizzazioni, allucinazioni).

- Potenziale Cambiamento di Gestione (PCPM): Il dato più allarmante riguarda il PCPM (Potential Changes in Patient Management, Potenziale Cambiamento nella Gestione del Paziente). La semplificazione eccessiva al Grado 7 (il livello più basso) ha introdotto un rischio clinico significativo. Al contrario, passando dal Grado 7 al Grado 17, il rischio di PCPM si è ridotto del 61%.

In sostanza, la ricerca suggerisce che la semplificazione del linguaggio, se non supervisionata, può minare l’integrità del messaggio clinico.

L’Accuratezza Clinica come Fattore Predittivo di Preferenza

Nonostante l’obiettivo fosse misurare l’impatto della chiarezza, il dato più sorprendente riguarda le preferenze degli stakeholder. L’analisi statistica ha rivelato che:

- L’accuratezza clinica è il predittore più forte della preferenza per tutti i gruppi, inclusi i pazienti. La sicurezza che il referto sia corretto supera il desiderio di una semplicità estrema.

- Le preferenze complessive (per tutti i gruppi) hanno raggiunto il picco al Grado 16 (un livello di lettura accademico), per poi calare drasticamente al Grado 17 per i pazienti. Questo dimostra che gli utenti desiderano chiarezza, ma non a costo di una banalizzazione eccessiva.

Messaggio Chiave: L’AI come Strumento Ibrido

La conclusione degli autori è che l’impiego degli LLM per la trasformazione dei referti non può essere lasciato al caso o all’automazione non supervisionata.

L’uso degli strumenti AI deve convergere verso un approccio ibrido: il referto tecnico originale deve essere preservato per la comunicazione tra specialisti, mentre un sommario esplicativo generato dall’LLM, supervisionato dal radiologo e mirato al paziente, può essere affiancato.

Il lavoro chiarisce che il progresso tecnologico deve essere controllato dal giudizio clinico: l’AI è un potente alleato nella comunicazione, a patto che sia guidato dall’obiettivo prioritario di mantenere l’accuratezza clinica. La sfida futura sarà creare algoritmi che possano raggiungere un’alta leggibilità senza compromettere l’integrità del contenuto medico.

Per approfondire:https://doi.org/10.1007/s11547-025-02098-5

L’Intelligenza Artificiale nella Gestione dell’Ictus: Deep Learning per la Previsione dell’Espansione dell’Ematoma (HE)

Qual è il reale contributo del Deep Learning (DL) nel migliorare il triage e la prognosi nei pazienti con Emorragia Intracerebrale (ICH)? A questa domanda ha risposto una recente e approfondita revisione sistematica e meta-analisi di accuratezza diagnostica pubblicata su La Radiologia Medica.

Il lavoro, firmato da Amir Mahmoud Ahmadzadeh, Mohammad Amin Ashoobi e colleghi, ha valutato sistematicamente 22 studi che hanno utilizzato reti DL per prevedere l’Espansione dell’Ematoma (HE), una complicanza che si verifica in circa un terzo dei pazienti con ICH, associata a un aumento significativo della morbilità e della mortalità.

Il Contesto: Superare i Limiti della TC Non Contrastata

L’Emorragia Intracerebrale costituisce circa il 28% di tutti gli ictus a livello globale. Prevenire l’espansione dell’ematoma è una priorità clinica, in quanto può aiutare a ridurre il deterioramento neurologico.

Storicamente, la Tomografia Computerizzata Senza Contrasto (NCCT) è la modalità di imaging iniziale d’elezione. Tuttavia, i segni visivi tradizionali (come blend sign, swirl sign o black hole sign), pur essendo noti predittori di HE, presentano una sensibilità relativamente bassa e sono fortemente limitati dalla soggettività e dalla variabilità tra i lettori.

I modelli basati sul DL offrono una soluzione, poiché estraggono feature rilevanti dall’immagine (radiomica) e riducono la dipendenza dall’esperienza dell’operatore, migliorando l’efficienza temporale rispetto alle valutazioni visive.

L’Accuratezza Diagnostica: La Superiorità dei Modelli Combinati

La meta-analisi ha incluso 22 studi, di cui 11 utilizzati per i modelli DL Esclusivi (basati solo sui dati di imaging TC) e 6 per i modelli DL Combinati (che includono anche dati clinici, semantici o radiomici aggiuntivi). I risultati aggregati sono stati impressionanti:

|

Modello |

Sensibilità aggregata | Specificità aggregata | Area Sotto la Curva (AUC) |

| DL Esclusivo | 0.81 | 0.79 | 0.87 |

| DL Combinato | 0.84 | 0.91 | 0.89 |

I modelli DL Combinati hanno dimostrato una performance diagnostica superiore, in particolare una Specificità aggregata del 0.91 e un AUC di 0.89, superando i modelli DL esclusivi. Questo suggerisce che l’integrazione di dati clinici nel framework di DL massimizza la capacità predittiva.

Implicazioni Pratiche e Vantaggi Clinici

Messaggio chiave: le reti basate sul DL hanno mostrato un forte potenziale nell’identificare con precisione l’espansione dell’ematoma nei pazienti con ICH.

- Guida all’Intervento: Questi modelli possono guidare interventi mirati più precoci, come il controllo intensivo della pressione arteriosa o la somministrazione di agenti emostatici, contribuendo potenzialmente a migliorare gli esiti clinici del paziente.

- Fattori Critici: L’analisi dei sottogruppi ha rivelato differenze significative nell’accuratezza in base alla tecnica di segmentazione utilizzata e alla qualità dello studio, con un vantaggio per gli approcci di segmentazione manuale in termini di sensibilità. Ciò sottolinea l’importanza di standard metodologici rigorosi per lo sviluppo di futuri algoritmi.

L’applicazione del Deep Learning rappresenta quindi un passo avanti fondamentale per la medicina di precisione nello stroke, trasformando la TC cerebrale da mero strumento diagnostico in un potente strumento predittivo in tempo reale per la stratificazione del rischio e l’ottimizzazione della gestione terapeutica.

Per approfondire: https://doi.org/10.1007/s11547-025-02089-6

Glossario radiologico

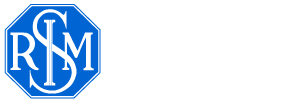

Paziente di 26 anni, atleta. Storia familiare di morte cardiaca improvvisa, mai ben indagata.

Esegue RM cardiaca per frequenti ectopie ventricolari e un episodio di TV sostenuta in assenza di troponinemia significativa e di febbre.

Questo pattern di LGE cosa indicherebbe?

- Pattern ischemico diffuso

- Pattern ischemico secondo territorio di coronaria sinistra

- Pattern non ischemico mono-ventricolare, ring-like

- Pattern non ischemico bi-ventricolare, circonferenziale

- Coinvolgimento dei soli muscoli papillari

Il pattern di LGE subepicardico circonferenziale (Risposta esatta: D) caratteristico della cardiomiopatia aritmogena da desmoplakina (ACM da desmoplakina) è espressione di fibrosi miocardica che si sviluppa principalmente nella regione subepicardica, distribuendosi in modo circonferenziale attorno al cuore. In questa forma di cardiomiopatia, causata da mutazioni nel gene dio sintesti della proteina desmoplakina, la fibrosi colpisce ubiquitariamente il miocardio con prevalente interessamento uniforme e continuo che circonda il miocardio.

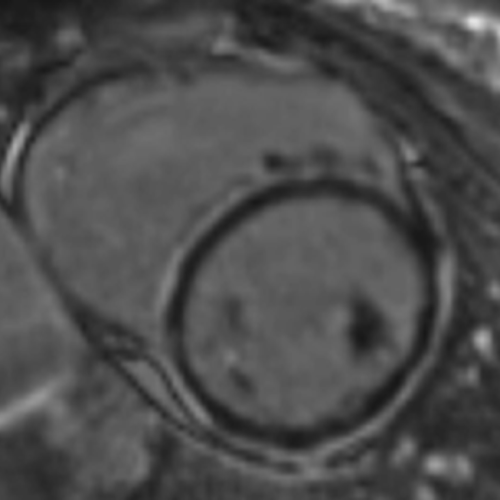

Paziente uomo con progressivi disturbi visivi. La RM encefalo mostra questa lesione:

Il reperto sarebbe più compatibile con la diagnosi di:

- Sindrome di Balò

- Sindrome di Devic

- SLA

- Pseudotumor cerebri

- Meningite tubercolare

La sindrome di Balò (Risposta esatta: A) è una forma rara di leucoencefalopatia caratterizzata da lesioni concentriche, che si presentano come anelli alternati di alta e bassa intensità in RM. Queste lesioni tipicamente colpiscono i giri longitudinali e periventricolari del cervello, e il loro aspetto è descritto come “anelli di cipolla”. L’aspetto concentrico delle lesioni è uno dei segni distintivi della sindrome di Balò, che può essere un fenomeno acuto o subacuto e spesso è associato a disturbi neurologici progressivi.

Un paziente di 50 anni si presenta con un quadro di dolore addominale, nausea e progressivo aumento di volume dell’addome. La TC addominale con contrasto mostra la presenza di una massa appendicolare. Questo è il rilievo in addome superiore.

Cosa si evince?

- Quadro normale

- Versamento periepatico

- Scalloping della superficie epatica

- Lacerazione epatica

- Versamento pleurico

Il termine scalloping (Risposta esatta: C) si riferisce a un aspetto caratteristico del fegato osservato durante l’ecografia o la TC, dove i bordi del fegato sembrano avere un profilo ondulato a causa della pressione di un processo lesivo esterno, come nel caso del pseudomyxoma peritonei. Questa condizione è una malattia rara in cui cisti di muco si accumulano nella cavità addominale, causando compressione e alterazioni morfologiche degli organi vicini, come il fegato. Il fenomeno di scalloping del fegato riflette la compressione della caps